Area di studio

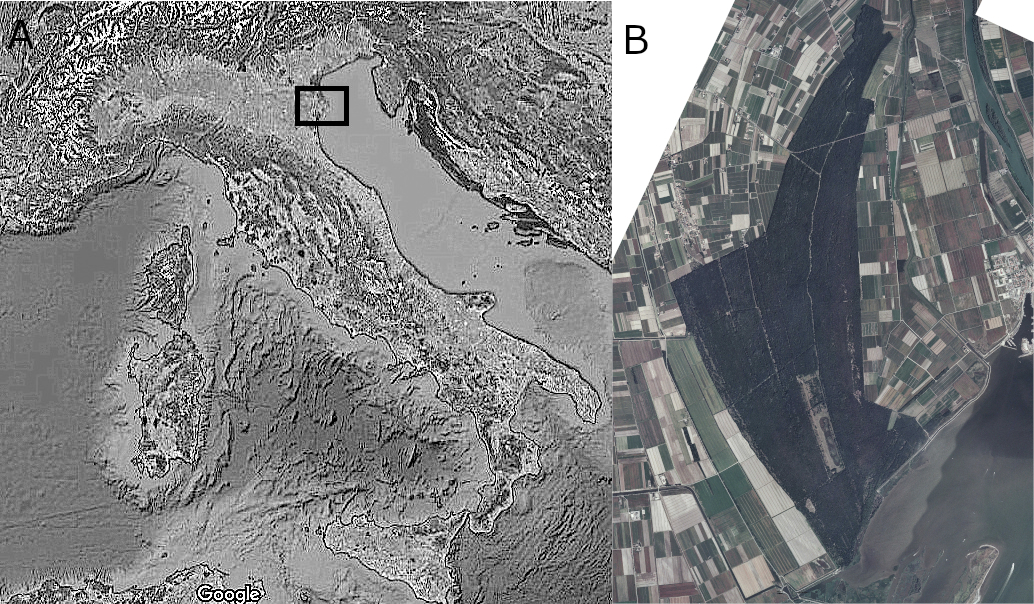

Figura 1

ll Bosco della Mesola è uno dei principali relitti di foreste planiziali-costiere in Italia ed è questa la principale motivazione che giustifica l’istituzione di una Riserva Naturale in quest’area. La Riserva ospita circa un terzo delle specie vascolari censite nel territorio della Provincia di Ferrara, tra le quali si annoverano varie specie di importanza conservazionistica quali Hydrocotyle vulgaris, Carex rostrata, Euphorbia lucida, Utricularia australis e Ranunculus baudotii. Di particolare rilievo la presenza di Hibiscus (=Kosteletzkya) pentacarpos, classificata come ‘vulnerabile’ a livello europeo e per questo inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat e nella Convenzione di Berna. La Riserva ospita inoltre una popolazione autoctona di cervo (Fig. 2) di elevato valore conservazionistico.

Figura 2

Il Bosco della Mesola si sviluppa su un’area di origine geologica recente, costituita da un complesso di dune corrispondenti alla linea di costa di età tardo medievale – rinascimentale. Le dune hanno una forma arcuata, con orientamento prevalente NW-SE e un’altezza massima di circa 7 m. Esse sono separate da depressioni interdunali alcune delle quali si trovano circa 2 m sotto il livello del mare. L’area è caratterizzata da un clima temperato semicontinentale con temperatura media annua di circa 14 °C, precipitazione media annua di circa 800 mm, con un picco principale in autunno, un picco secondario in primavera e un poco marcato minimo estivo che configura una lieve fase di aridità stagionale.

In epoche storiche il Bosco della Mesola fu prevalentemente utilizzato per la produzione di legname. Alcune porzioni erano adibite a pascolo e altre coltivate, soprattutto con vitigni. Quest’area veniva abitualmente usata a scopo venatorio, soprattutto per la caccia di ungulati ma anche di uccelli. Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale furono effettuati degli interventi di ricostituzione boschiva, in prevalenza mediante rimboschimento con pino domestico (Pinus pinea) delle aree dunose. Il Boscone della Mesola ha sempre ospitato cospicue popolazioni di ungulati nonostante la forte riduzione dovuta alla caccia intensiva esercitata, per scopo alimentare, nei periodi di guerra. Nel 1954 il Bosco della Mesola divenne proprietà dell’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Nel 1958 il perimetro del bosco venne recintato per evitare la fuga degli animali e ridurre l’entrata di bracconieri e visitatori non autorizzati. Nel 1972 venne istituita, entro il perimetro del Bosco della Mesola, la Riserva Naturale Integrale Bassa dei Frassini-Balanzetta (222 ettari). Nel 1977 l’intera superficie fu destinata a Riserva Naturale che nel 1989 venne inclusa nel Parco Regionale del Delta del Po. A metà degli anni Ottanta del XX secolo la consistenza delle popolazioni di ungulati veniva stimata in circa un centinaio di cervi e quasi 500 daini, gli ultimi in evidente soprannumero in rapporto all’estensione dell’area. I successivi interventi gestionali hanno previsto la graduale riallocazione di molti esemplari di daino il che ha consentito la ricostituzione della popolazione di cervo autoctono che attualmente comprende circa 250 individui.

La vegetazione è costituita in grande prevalenza da boschi che coprono quasi il 90% dell’area. La composizione floristica e la struttura della vegetazione boschiva sono strettamente dipendenti dalla morfologia del complesso dunoso e, in minore misura, dall’impatto esercitato dagli ungulati. Sulle dune più alte e più recenti si insediano boscaglie (Fig. 3) a netto predominio di leccio (Quercus ilex), localmente frammisto a impianti di pino domestico.

Figura 3

Sulle dune meno alte, parzialmente spianate dall’erosione, è presente un consorzio forestale più maturo (Fig. 4) con predominio di farnia (Quercus robur), spesso affiancata al leccio che assume in questo caso maggiore altezza e sviluppo rispetto alle boscaglie delle dune alte.

Figura 4

A queste due specie si aggiungono il carpino bianco (Carpinus betulus) e, nelle aree un tempo soggette a ceduazione, il carpino orientale (Carpinus orientalis). Le depressioni interdunali, a ristagno idrico più o meno prolungato, sono occupate da boschi igrofili (Fig. 5) a predominio di frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), pioppo bianco (Populus alba) e, in subordine, ontano nero (Alnus glutinosa).

Figura 5

La vegetazione prativa comprende due principali consorzi ben differenziati in base al tenore idrico del suolo. Da una parte prati aridi (Fig. 6) con prevalenza di specie annuali quali Phleum arenarium e Lagurus ovatus, dall’altra prati umidi, caratterizzati da specie perenni cespitose tra le quali spiccano Schoenus nigricans e Tripidium ravennae (Fig. 7).

Figura 6

Figura 7

Gli ambienti aperti a ristagno idrico sono occupati da vegetazione che dipende essenzialmente dalla salinità della falda. Nella parte più interna, le aree umide di acqua dolce sono colonizzate da canneti a Phragmites australis, Typha angustifolia e Schoenoplectus tabernaemontani (Fig. 8).

Figura 8

Nella porzione esterna, più vicina alla costa, la falda acquifera è salmastra il che determina lo sviluppo di vegetazione alofila, nel cui ambito prevale una comunità a dominio di giunchi (Juncus maritimus, J. littoralis, J. acutus; Fig. 9)

Figura 9

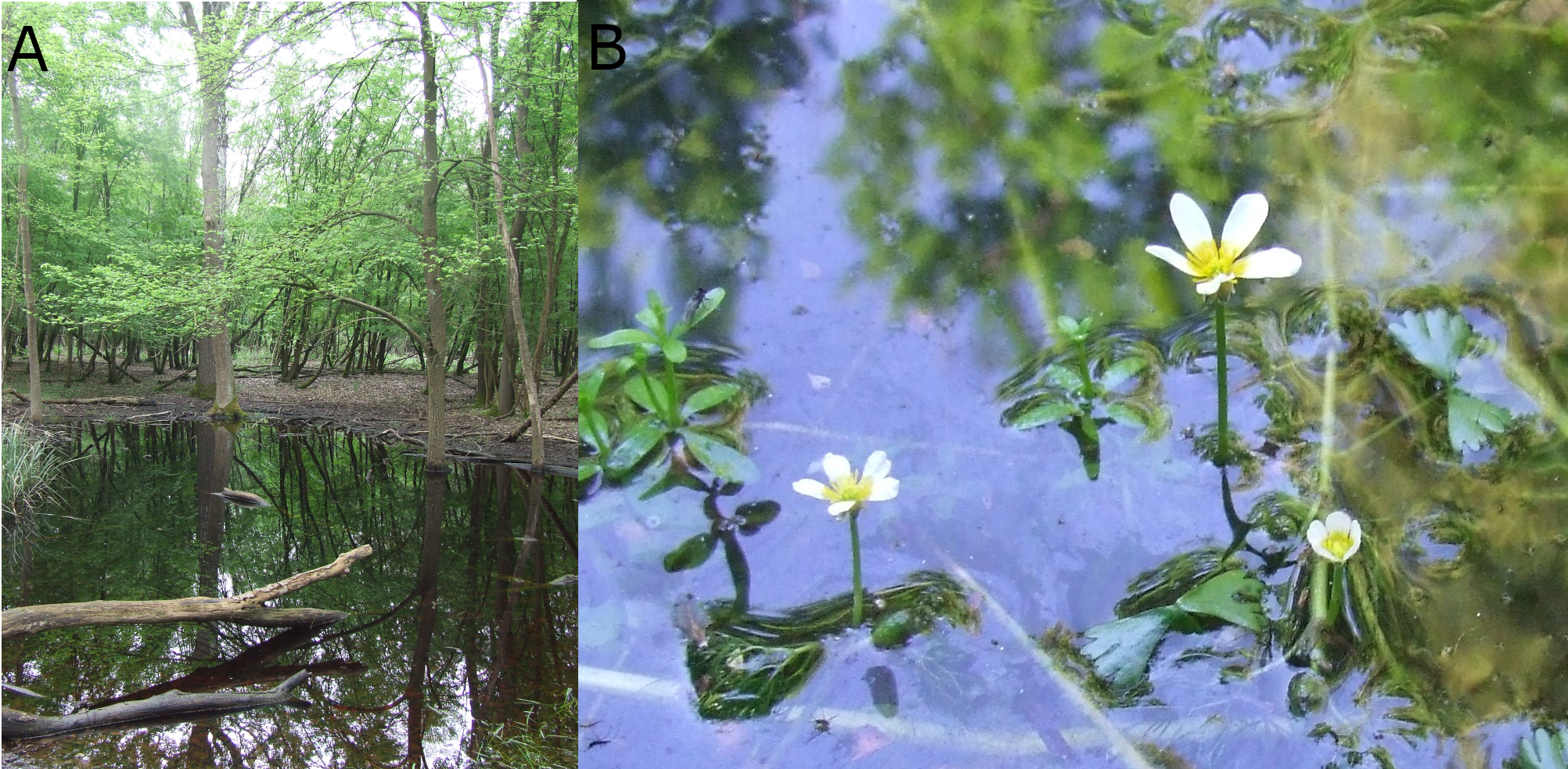

Nel Bosco della Mesola è presente una rete di canali che garantiscono l’approvvigionamento idrico. I canali ospitano una vegetazione acquatica (Fig. 10) costituita da un mosaico di comunità costituite da piccole piante galleggianti (soprattutto Lemna minor, L. minuta e Spirodela polyrrhiza) oppure da specie di maggiori dimensioni, completamente sommerse (soprattutto Ceratophyllum demersum) oppure a foglie natanti (soprattutto Potamogeton nodosus).

Figura 10

Di particolare rilievo una comunità caratterizzata dal raro Ranunculus baudotii, insediata in alcune pozze a ristagno di acqua piovana (Fig. 11 a, b).

Figura 11

Le aree soggette a disturbo antropico, soprattutto ai margini delle strade e le aree soggette a intenso calpestio e costante stazionamento di ungulati sono occupate da vegetazione ruderale e infestante (Fig. 12).

Figura 12

La nomenclatura, che segue il Portale della Flora d’Italia (Martellos & al. 2020), viene automaticamente aggiornata ogni sei mesi circa.

BIBLIOGRAFIA

Alessandrini A, Balboni G, Brancaleoni L, Gerdol R, Nobili G, Pellizzari M, Piccoli F, Ravaglioli M (2021) The vascular flora of the Bosco della Mesola Nature Reserve (Northern Italy). Geobotany studies, Springer Verlag:1–107.

Bonani S (1989) Bosco della Mesola-Natura e storia. Oasis 5(9):70–85.

Brancaleoni L, Gerdol R, Abeli T, Corli A, Rossi G, Orsenigo S (2018) Nursery pre‐treatment positively affects reintroduced plant performance via plant pre‐conditioning, but not via maternal effects. Aquatic Conserv Mar Freshw Ecosyst 28(3):641–650.

Gerdol R, Ferrari C, Piccoli F (1985) Correlation between soil characters and forest types: a study in multiple discriminant analysis. Vegetatio 60:49–56.

Gerdol R, Brancaleoni L, Lastrucci L, Nobili G, Pellizzari M, Ravaglioli M, Viciani D (2018) Wetland plant diversity in a coastal nature reserve in Italy: relationships with salinization and eutrophication and implications for nature conservation. Estuaries Coasts 41(7):2079–2091.

Martellos S, Bartolucci F, Conti F, Galasso G, Moro A, Pennesi R, Peruzzi L, Pittao E, Nimis PL (2020) FlorItaly–the portal to the Flora of Italy. Phytokeys, 156: 55-71.

Piccoli F, Gerdol R, Ferrari C (1983) Carta della vegetazione del Bosco della Mesola (Ferrara). Atti dell’Istituto Botanico e Laboratorio Crittogamico dell’Università di Pavia 2:3–23.

Stampi P (1966a) Il Gran Bosco della Mesola (Ferrara): notizie storiche, floristiche e geobotaniche. Ann Bot (Roma) 28(3):599–612.