2

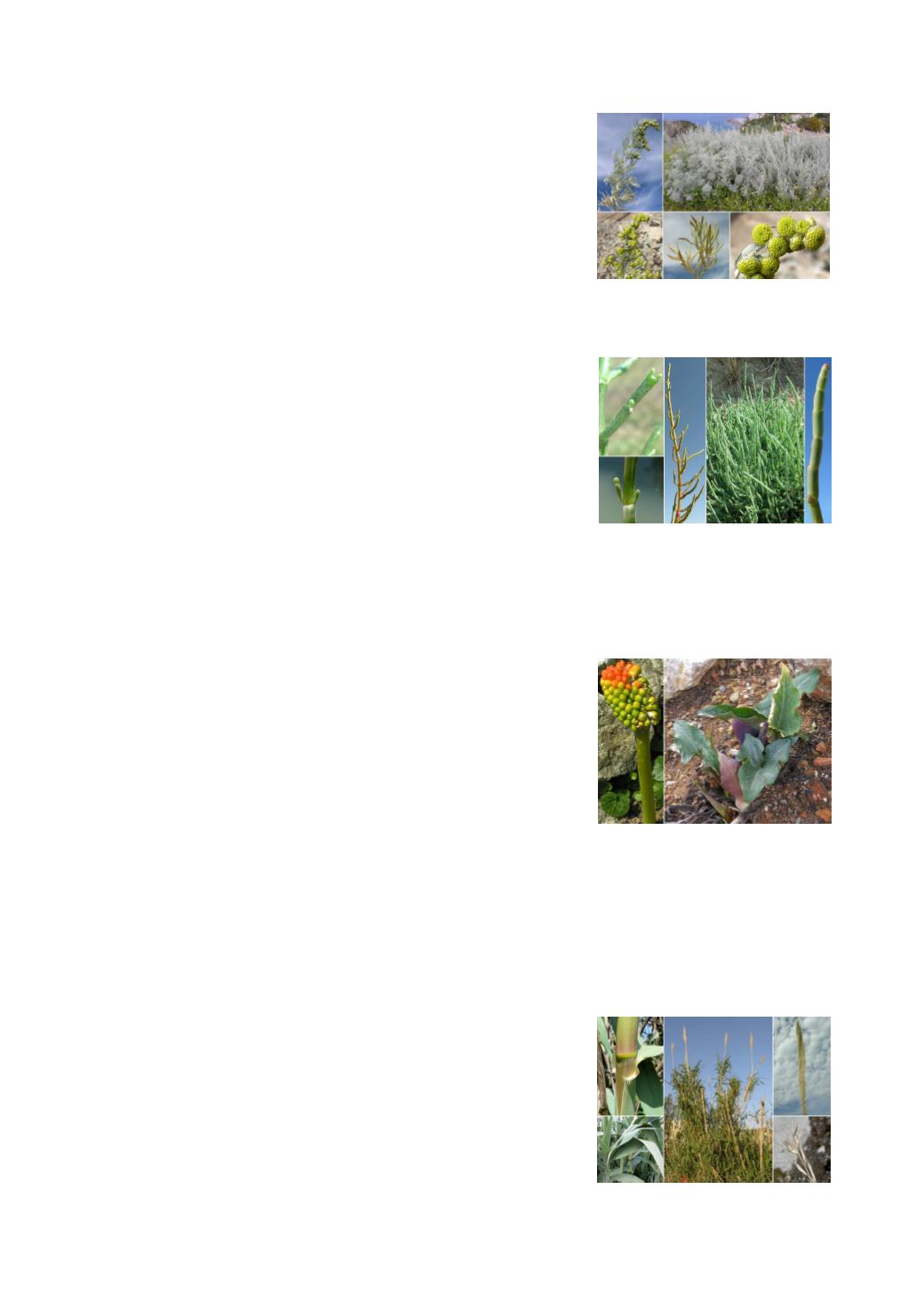

38

tufacee, su vecchi muri, nelle garighe mediterranee, a volte anche in ambienti

piuttosto disturbati, dal livello del mare a 1000 m circa, con optimum nella

fascia mediterranea. La specie era utilizzata in campo medico, come

antiparassitario, contro i disturbi gastrici, e come stimolante per l'appetito.

Ancora oggi è usata per aromatizzare liquori. Come le altre specie congeneri,

contiene il tossico thujone, per cui la commercializzazione dell'assenzio era

vietata in Francia sino a poco tempo fa. Il nome generico era già in uso presso i

Greci antichi ma è di etimologia incerta: potrebbe riferirsi alla dea Artemide

(Diana) o alla regina Artemisia, moglie di Mausolo, re di Caria; quello

specifico si riferisce al portamento alto-arbustivo della pianta. Forma

biologica: nanofanerofita/ fanerofita cespugliosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

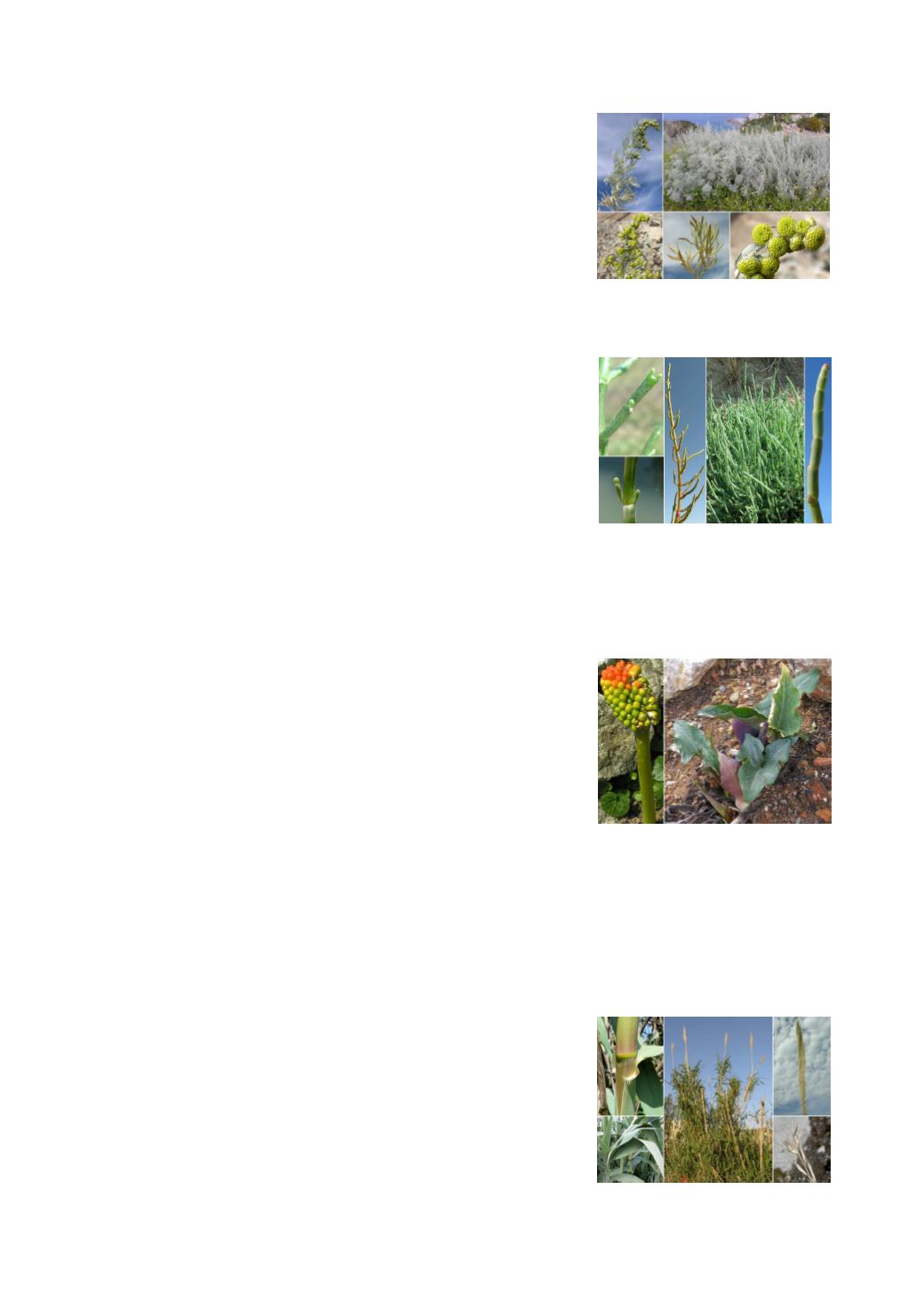

Arthrocnemum macrostachyum

(Moric.) K. Koch

La salicornia glauca è una specie alofila a distribuzione mediterraneo-

macaronesica presente lungo quasi tutte le coste italiane (manca in Liguria e in

Molise e non è stata più ritrovata in tempi recenti nelle Marche e in Abruzzo).

Sull'Isola dell'Asinara non è molto diffusa; è presente lungo le coste

meridionali, (Spalmadori, Cala S. Andrea e Punta Salippi). Cresce su suoli

fangosi in siti litorali con salinità molto più elevata di quella marina; l'habitat

tipico è rappresentato dai suoli adiacenti alle zone umide salmastre (stagni,

paludi, lagune) occupando anche aree soggette a temporanea sommersione da

parte di acque salse. Forma delle praterie più o meno rade chiamate

comunemente salicornieti, associandosi con altre comuni Chenopodiaceae

alofite e con specie di altre famiglie, tutte con adattamenti alle alte

concentrazioni saline; i salicornieti, insieme ai canneti di aree interessate da un minore accumulo di salinità, sono i più

importanti siti di nidificazione e rifugio de

ll'avifauna delle zone umide costiere. Il nome generico deriva dal greco

'arthron' (giuntura, articolazione) e 'kneme' (gamba) in riferim

ento ai fusti articolati; il nome specifico deriva anch'esso

dal greco e significa 'a spighe grosse'. Forma biologica: camefita succulenta. Periodo di fioritura: agosto-settembre.

Arum pictum

L. f. subsp.

pictum

Il gigaro sardo-corso è una specie paleoendemica a distribuzione

stenomediterraneo-occidentale diffusa nelle Isole Baleari, in Corsica, in

Sardegna e nell'Isola di Montecristo. Sull'Isola dell'Asinara è abbastanza

diffusa. Cresce nelle macchie, nelle siepi e nei cespuglieti, in prati umidi e al

borgo di ruscelli, su suoli freschi almeno in inverno e primavera, dal livello del

mare a 1000 m circa, con optimum nella fascia mediterranea. Il meccanismo di

impollinazione è molto particolare: i fiori, unisessuali, sono addensati su una

struttura colonnare chiamata spadice, circondata da una grande brattea

petaloide (detta spata), che permette l'entrata degli insetti attraverso delle setole

ripiegate sovrastanti i fiori maschili, attirandoli sia con l'odore che con un

notevole aumento della temperatura all'interno della spata stessa. Le setole

successivamente si alzano chiudendo l'entrata e imprigionando gli insetti; le antere maturano e scaricano su di essi il

polline, dopodiché le setole si ripi

egano nuovamente lasciando uscire gli insetti carichi di polline. Tutta la pianta

contiene sostanze

fortemente tossiche ma termolabili; il contatto cutaneo può provocare irritazioni, l'ingestione di parti

fresche, soprattutto dei frutti, avvelenamenti anche mortali; il rizoma è ricco di amido e un tempo veniva utilizzato

previa cottura persino per l'ali

mentazione umana. Il nome generico, di etimologia incerta, era già in uso presso i Greci

e i Romani; quello specifico, che significa 'colorato' si riferisce al colore rosso-

violaceo dell'infiorescenza. Forma

biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: ottobre-novembre.

Arundo donax

L.

La canna domestica è una specie probabilmente originaria dall'Asia

occidentale, introdotta e oggi diffusa in tutta l'area mediterranea, presente in

quasi tutte le regioni d'Italia (mai segnalata in Valle d'Aosta). Sull'Isola

dell'Asinara cresce presso Cala Reale, Trabuccato e Elighe Mannu ove è

utilizzata anche come frangivento e siepe divisoria. Cresce su terreni umidi e

freschi lungo gli argini di fiumi, torrenti e fossati, in aree sabbiose ripariali,

lungo i margini di campi coltivati, spesso in ambienti antropizzati, dal livello

del mare ai 900 m circa. Viene utilizzata per creare siepi frangivento e per

costruire palizzate e graticciati, tettoie rustiche, recinzioni, stuoie, canne da

pesca, bastoni da passeggio, cestini, etc. Fornisce un'ottima cellulosa per carta.

I fusti sono comunemente usati anche come tutori in orticoltura e nelle vigne.

La pianta contiene silice che la rende par

ticolarmente tenace e resistente. Serviva anche per fabbricare frecce e