2

81

aridi presso al mare, su rupi e scogliere, nella fascia mediterranea. Il latice è

velenoso: molto irritante per le mucose, può scatenare reazioni fotoallergiche.

Il nome generico deriva da Euforbo, medico del Re Giuba II di Mauritania (I

sec. a.C. - I sec. d.C.), che secondo Plinio scoprì l'euforbia e le sue proprietà; il

nome specifico, di significato incerto, deriva dal greco 'píthos' (botte). Forma

biologica: camefita suffruticosa. Periodo di fioritura: aprile-luglio.

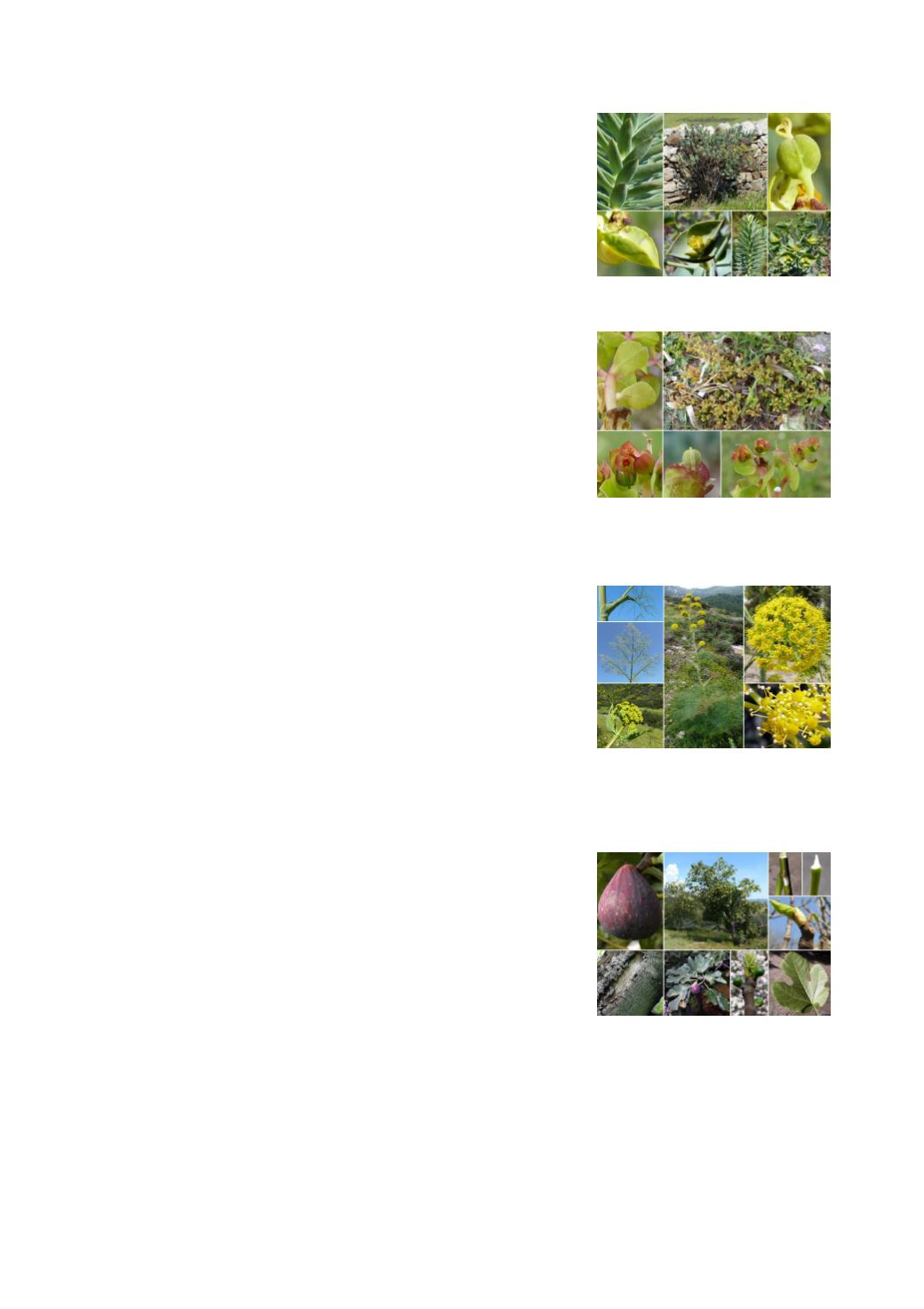

Euphorbia pterococca

Brot.

L'euforbia con frutto alato è una pianta annua a distribuzione estesa dalla

porzione occidentale della regione mediterranea alla Macaronesia, presente in

quasi tutte le regioni dell'Italia centrale, meridionale e insulare (manca soltanto

nelle Marche, in Umbria e in Basilicata). Sull'Isola dell'Asinara è diffusa; ad

esempio presso Cala d'Oliva e Case Bianche (Bocchieri, 1988). Cresce in

incolti aridi, a volte anche lungo le strade, su suoli prevalentemente sabbiosi,

aridi d'estate, dal livello del mare a 500 m circa. Il latice è velenoso: molto

irritante per le mucose, può scatenare reazioni fotoallergiche. Il nome generico

deriva da Euforbo, medico del Re Giuba II di Mauritania (I sec. a.C. - I sec.

d.C.), che secondo Plinio scoprì l'euforbia e le sue proprietà; il nome specifico

in greco significa 'a cocche alate', in riferimento alle due ali ondulate presenti su ciascuna delle tre logg

e della capsula.

Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.

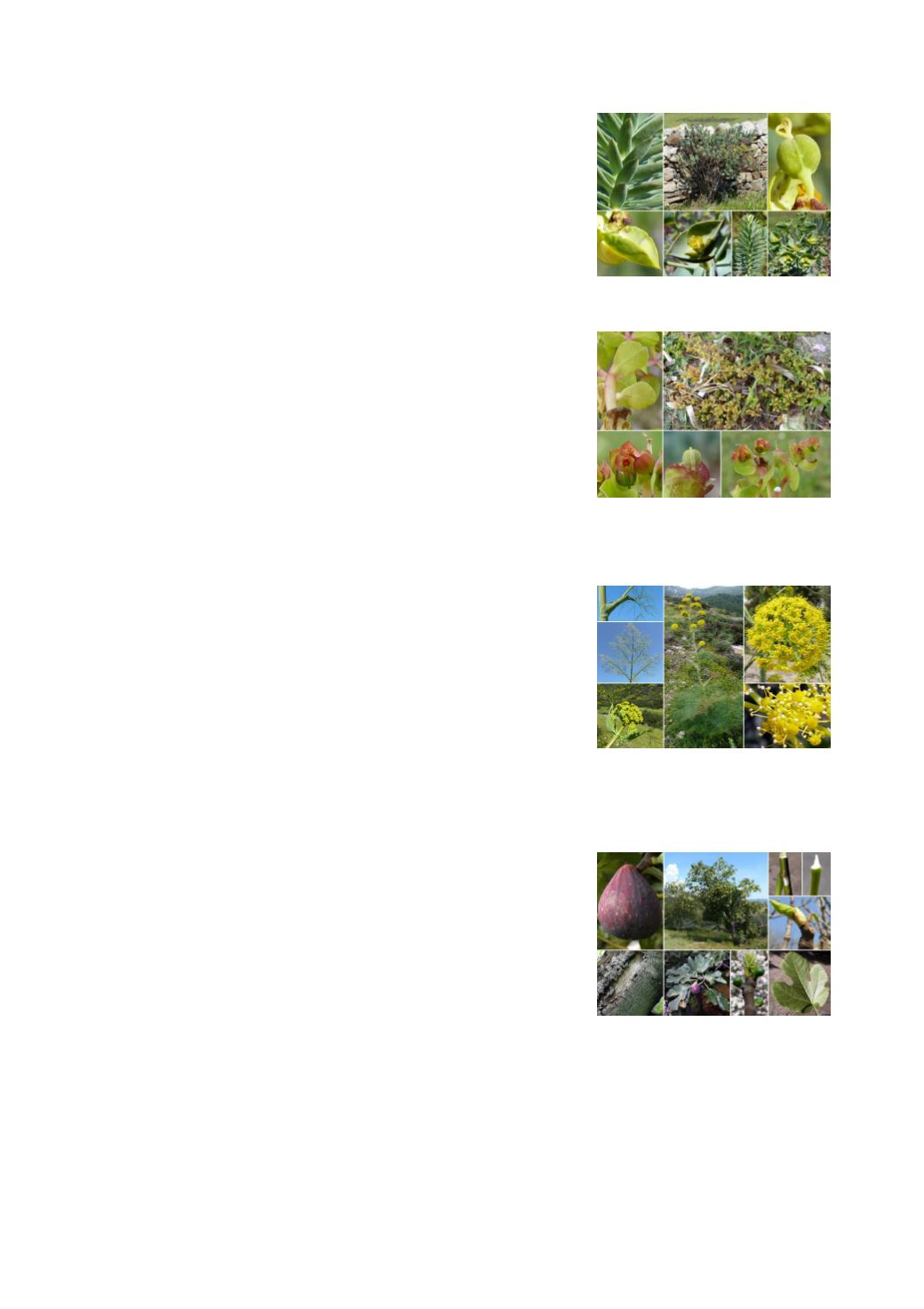

Ferula communis

L.

La ferula comune è una specie mediterranea presente in tutte le regioni

dell'Italia centro-meridionale (ove è più frequente), in Liguria, Lombardia,

Emilia-Romagna e Veneto. Sull'Isola dell'Asinara è presente ovunque, ad

esempio presso Elighe Mannu, Rio di Baddi Longa (da Elighe Mannu a Cala

Arena), Castellaccio, Cala Arena, Punta Fregata, Punta Maestra Serre, Zonca e

Cala Tappo (Bocchieri, 1988). Cresce negli incolti, in siti sassosi e assolati, nei

pascoli, ai bordi delle strade, al di sotto della fascia montana. Il fusto secco,

tenace e leggero è utilizzato per costruire sedie, sgabelli e altri oggetti

d'artigianato. La pianta è tossica: l'ingestione delle parti aeree provoca nei

bovini e negli ovini il cosidetto 'mal della ferola', grave intossicazione con

manifestazioni emorragiche che possono portare alla morte. I

l nome generico in latino significa 'canna', ma anche

'bacchetta, sferza' in quanto il fusto secco serviva per le punizioni corporali di scolari indisciplinati. Forma biologica:

emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

Ficus carica

L.

Il fico è una specie di origine mediterranea estesa all'Asia occidentale, da noi

di introduzione precolombiana come altre specie legnose di interesse

economico (

Castanea

,

Celtis

,

Juglans

). È presente in tutta Italia, spontaneo o

coltivato, dal livello del mare agli 800 m, anche come piccolo arbusto su muri

ed in stazioni rupestri soleggiate. Sull'Isola dell'Asinara è presente

comunemente nei cortili delle abitazioni; alcuni esempi si possono osservare a

Fornelli, Tumbarino, Campu Perdu, Trabuccato, Cala d'Oliva; un esemplare

maestoso si trova accanto a una vecchia costruzione nell'ampio altipiano

situato a sud-est di Case Bianche (Bocchieri, 1988). Le infruttescenze sono

costituite da numerosi acheni (i veri frutti) dentro un'urna (il sicono ingrossato)

esternamente verde o violetta; nel fico selvatico maturano in tre epoche diverse: 1) i profichi (o fichi fiori),

sviluppantisi dalle gemme dell'anno precedente e maturanti a giugno-

luglio, con fiori maschili e femminili gallicoli

brevistili; 2) i forniti (o mammoni o fichi propriamente detti), sviluppantisi nell'annata e maturanti in agosto-

settembre

con fiori sia maschili (pochi) che fiori femminili brevistili e longistili; 3) i c

ratiri (o mamme o fichi tardivi), che si

formano in autunno e svernano maturando nella primavera seguente, con soli fiori femminili gallicoli. La formazione e

maturazione dei frutti del fico selvatico (o caprifico) è possibile solo se avviene la fecondazio

ne da parte di un insetto,

la

Blastophaga psenes

. Nei cratiri in autunno le femmine depongono le uova entro gli ovari brevistili, trasformandoli

in galle, da cui alla fine dell'aprile successivo si sviluppa la prima generazione; le femmine fecondate escono

e

penetrano nei profichi, deponendo le uova nei fiori gallicoli e dando così origine alla seconda generazione di insetti, i

quali, dopo circa due mesi, uscendo e caricandosi di polline, entrano nei forniti e li fecondano, facendoli maturare.

Anche i frutt

i del fico domestico si evolvono e vengono fecondati dalle femmine dei pronubi, ma, avendo soltanto fiori